Alle zwei Monate jeden 3. Mittwoch – werden Sie Teil unserer Community

CBAM

Das CO2-Grenzausgleichssytem (Carbon Border Adjustment Mechanism; CBAM)

Mit der Verordnung (EU) 2023/956 vom 10. Mai 2023 zur Schaffung eines CO2-Grenzausgleichssystems („CBAM-Verordnung“), hat die EU eine neuartige „Abgabe“ für Einfuhren bestimmter CO2-intensiver Produkte eingeführt.

Aktuell erfasst die Verordnung folgende Warengruppen:

- Zement

- Elektrizität

- Düngemittel und Ausgangschemikalien

- Eisen, Stahl und Erzeugnissen hieraus

- Aluminium

- Wasserstoff

Für die in diesen Waren enthaltenen „grauen Emissionen“ (embedded emissions) müssen Importeure in Zukunft CBAM-Zertifikate erwerben und abgeben.

Die Einführung erfolgt gestaffelt. Bereits ab 1. Oktober 2023 greifen umfangreiche Meldepflichten für Importeure der erfassten Waren. Ab 1. Januar 2025 können sich Importeure und drittländische Anlagenbetreiber im noch einzurichtenden CBAM-Register registrieren. Ab 1. Januar 2026 dürfen nur noch „zugelassene CBAM-Anmelder“ die erfassten Waren zur Einfuhr anmelden. Ab 1. Januar 2026 wird zudem der Erwerb von CBAM-Zertifikaten verpflichtend.

Wer ist betroffen?

Betroffen sind vor allem die Importeure der erfassten Waren. Daneben hat die Verordnung erhebliche Auswirkungen auf Zolldienstleister, Spediteure, Lagerbetreiber und weitere Logistik-Dienstleister.

Die Pflichten der Verordnung richten sich an alle Importeure unabhängig von deren Größe; das heißt, an natürliche Personen und Kleinstunternehmen genauso wie an große Industrieunternehmen.

Bereits ab 1. Oktober 2023 sind (Zwischen-)Händler der erfassten Waren besonders betroffen.

Es bleibt nur wenig Zeit, diese notwendigen Daten zu ermitteln und den Einführern zur Verfügung zu stellen. Aus Sicht der (Zwischen-)Händler droht somit der Geschäftsverlust, wenn die erforderlichen Daten nicht geliefert werden können.

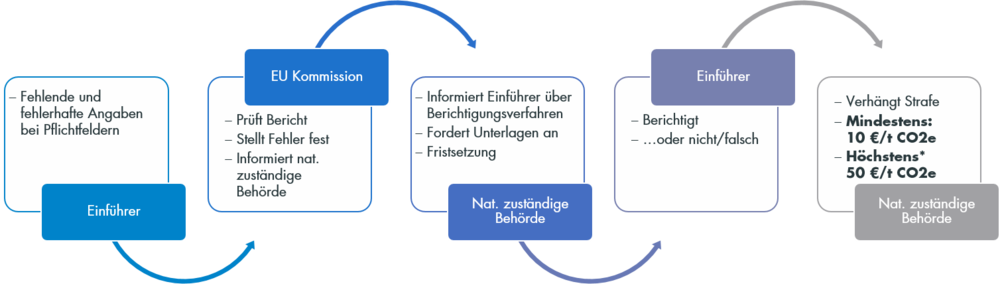

Bereits in der Übergangsphase sieht die Durchführungsverordnung (EU) 2023/1773 Strafen vor. Für jede Tonne nicht gemeldetes CO2-Äquivalent soll eine Strafe von 10 bis 50 Euro verhängt werden.

Auch Anlagenbetreiber in Drittstaaten werden von der Verordnung betroffen. Sofern es ihnen nicht gelingt, die in der Durchführungsverordnung geforderten detaillierten Daten zu den Produktionsprozessen bereitzustellen, können empfindliche Wettbewerbsnachteile entstehen. Anlagenbetreiber in Ländern mit eigenem Emissionshandelssystem (z.B. VR China) werden prüfen müssen, ob die für die nach ihrem nationalen Recht durchgeführten Berechnungen erforderlichen Daten mit den von der EU geforderten Daten deckungsgleich sind.

Die „Berechnung“ der grauen Emissionen

Die Berechnung der in den Waren enthaltenen grauen Emissionen ist im Ausgangspunkt leicht nachvollziehbar; im Detail jedoch – je nach Ware – von erheblicher Komplexität.

Kurz gesagt sollen die direkten und (mit Ausnahmen) indirekten Emissionen, die bei der Herstellung der Waren in einer Anlage entstehen in einem bestimmten Betrachtungszeitraum gemessen werden. Diese Emissionen werden dann auf die insgesamt in diesem Zeitraum produzierte Menge umgelegt (bei Waren pro Tonne, bei Strom pro MWh).

Die Pflicht, diese Variablen zu ermitteln liegt bei den Importeuren.

Funktionsweise des CO2-Grenzausgleichssystems ab 1. Januar 2026

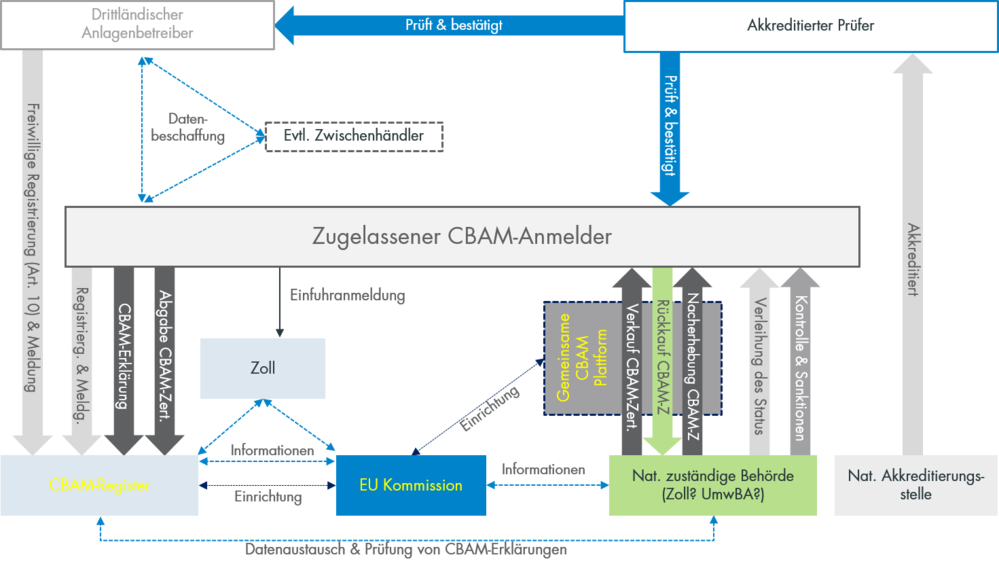

Ab 1. Januar 2026 treten sämtliche Bestandteile der CBAM-Verordnung in Kraft. Es wird ein komplexes System entstehen, welches mit zollrechtlichen Vorschriften eng verwoben, aber dennoch eigenständig ist.

Im Zentrum wird der „zugelassene CBAM-Anmelder“ stehen, der entweder selbst die erfassten Waren zum freien Verkehr anmeldet oder als indirekter Vertreter eines Importeurs handelt. Dieser muss regelmäßig CBAM-Berichte über die in den importierten Produkten enthaltenen „grauen Emissionen“ an ein speziell eingerichtetes Register übermitteln. Zudem muss er für die so ermittelten „grauen Emissionen“ bei der national zuständigen Behörde CBAM-Zertifikate erwerben, die er über das CBAM-Register abgibt. Die Kosten der von den jeweiligen national zuständigen Stellen zu erwerbenden CBAM-Zertifikate orientieren sich am Preis der Emissionszertifikate des Europäischen Emissionshandelssystems (ETS).

Der zugelassene CBAM-Anmelder hat dabei die Wahl bei seiner Berechnung (in gewissem Umfang) auf Standardwerte zurückzugreifen, die von der EU-Kommission veröffentlicht werden sollen. Die Berechnungen sollen durch in den Mitgliedstaaten akkreditierte Prüfer geprüft werden.

Wie wir unterstützen können

Die Anwältinnen und Anwälte unterstützen Sie frühzeitig bei der Einrichtung der notwendigen Prozesse, um den Meldepflichten für Einfuhren ab 1. Oktober 2023 nachzukommen.

Wir haben umfangreiche Erfahrung bei der vertraglichen Regelung der Verantwortlichkeiten zwischen Importeuren, Spediteuren, Zolldienstleistern und anderen Beteiligten entlang der Lieferkette und können aufgrund der umfassenden Expertise unserer Kanzlei im Zoll- und Außenhandel bei der Beschaffung der erforderlichen Daten bei Herstellern in Drittländern unterstützen.

Kontakt

Aktuelles

Alle zwei Monate jeden 3. Mittwoch – werden Sie Teil unserer Community

Alle zwei Monate jeden 3. Mittwoch – werden Sie Teil unserer Community

Alle zwei Monate jeden 3. Mittwoch – werden Sie Teil unserer Community

Alle zwei Monate jeden 3. Mittwoch – werden Sie Teil unserer Community

Alle zwei Monate jeden 3. Mittwoch – werden Sie Teil unserer Community

GvW verankert das Bekenntnis zum nachhaltigen Wirtschaften in der Satzung der Sozietät und integriert damit Nachhaltigkeit in die Unternehmensstrategie.